|

|

Garshin.Ru |

|

|

–Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ—Л |

|

|

–Я–Є—И–Є—В–µ |

|

|

| –С–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М |

B | C | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | W |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

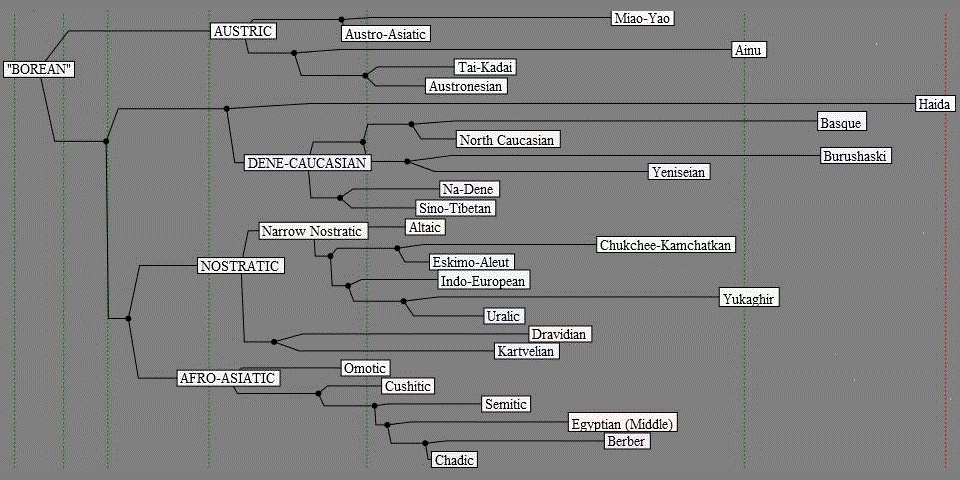

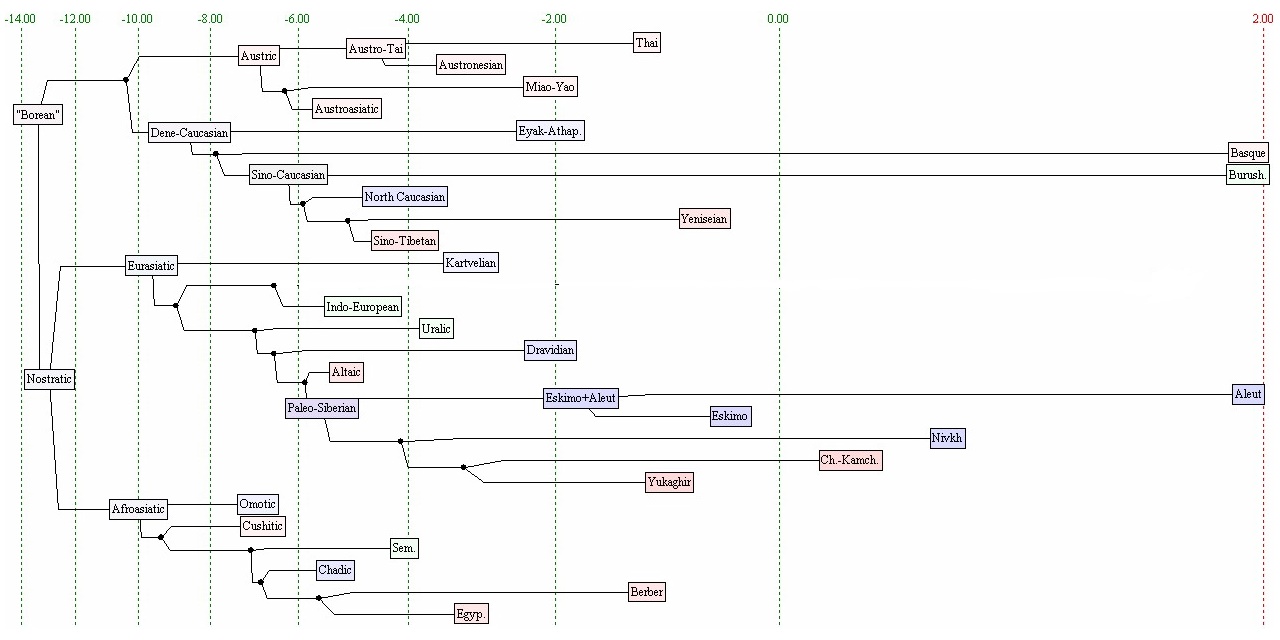

–С–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є–є –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї - –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–є –њ—А–µ–і–Њ–Ї —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е (—Б –∞—Д—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —Н–ї–∞–Љ—Б–Ї–Є–Љ), –і–µ–љ–µ-–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е (—Б –±–∞—Б–Ї—Б–Ї–Є–Љ, –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –±—Г—А—Г—И–∞—Б–Ї–Є) –Є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –±–Њ–ї–µ–µ –і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–µ–Љ–µ–є - –∞–Љ–µ—А–Є–љ–і—Б–Ї–Њ–є –Є/–Є–ї–Є –∞—Г—Б—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –С–Њ—А–µ–є—Б–Ї—Г—О –≥–Є–њ—В–Њ–µ–Ј—Г –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї –°–µ—А–≥–µ–є –°—В–∞—А–Њ—Б—В–Є–љ. –Ю–љ –ґ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О –њ—А–∞–±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–і–µ—Б—М –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞. –Э–∞ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є—П—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–µ –њ—Г—В–Є –і–Є–≤–µ—А–≥–µ–љ—Ж–Є–Є –њ—А–∞–±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. –°–ї–µ–≤–∞ - —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П, —Б–њ—А–∞–≤–∞ - —Г—В–Њ—З–љ—С–љ–љ–∞—П –°—В–∞—А–Њ—Б—В–Є–љ—Л–Љ. –Я–µ—А–≤–∞—П —Б—В–∞—В—М—П –Њ –±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –У. –§–ї–µ–Љ–Є–љ–≥–Њ–Љ –≤ 1987 –≥–Њ–і—Г. –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ 1991 –≥–Њ–і—Г. –§–ї–µ–Љ–Є–љ–≥ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї –Ї –±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ

–°. –Р. –°—В–∞—А–Њ—Б—В–Є–љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї –Ї –±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, —Б–Є–љ–Њ-–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–µ, –∞–Љ–µ—А–Є–љ–і—Б–Ї–Є–µ, –∞—Г—Б—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ [—В.–µ., —Д–ї–µ–Љ–Є–љ–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ + –∞—Г—Б—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ]. –У. –°. –°—В–∞—А–Њ—Б—В–Є–љ –њ–Є—И–µ—В, —З—В–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ ¬Ђ–±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї¬ї –Њ–љ –Є –µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—В –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї, –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є –ґ–Є—В—М –≤ –Р—Д—А–Є–Ї–µ –Є–ї–Є –љ–∞ –С–ї–Є–ґ–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ 20вАФ25 —В—Л—Б—П—З –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і (–Є–Ј –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ - 18 вАФ 20 —В—Л—Б—П—З –ї–µ—В). –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ–Є, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–∞—З–∞–ї–Є —А–∞—Б—Б–µ–ї—П—В—М—Б—П –њ–Њ –Љ–Є—А—Г, –≤—Л—В–µ—Б–љ—П—П –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є –і—А—Г–≥–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, –Є ¬Ђ–Њ–∞–Ј–Є—Б—Л¬ї, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Њ—В –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—П (—Н—В–Њ –Ї–Њ–є—Б–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –њ–∞–њ—Г–∞—Б—Б–Ї–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є –Э–Њ–≤–Њ–є –У–≤–Є–љ–µ–Є, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А–∞–љ—Б–љ–Њ–≤–Њ–≥–≤–Є–љ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤). –°. –Р. –°—В–∞—А–Њ—Б—В–Є–љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ—А–љ–µ–є –Є–Ј —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞¬ї вАФ –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Ї–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е —Б–µ–Љ–µ–є –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г—И–∞—А–Є–Є. –У–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—В–Њ–±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Ї—А–∞–є–љ–µ –њ—А–µ–ґ–і–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –∞ —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —В–µ–Њ—А–Є–Є –µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О —Г—З—С–љ—Л—Е вАФ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ. –°–µ—А–≥–µ–є –°—В–∞—А–Њ—Б—В–Є–љ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Њ–±—Й–Є—Е –Ї–Њ—А–љ–µ–є —Г –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –∞—Д—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–Є–љ–Њ-–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–µ–Љ–µ–є. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ш. –Ш. –Я–µ–є—А–Њ—Б–Њ–Љ –Њ–љ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л, —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞–Љ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–≤—П–Ј–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–Є–љ–Њ-–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Є –∞–≤—Б—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є вАФ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є. –Т. –Т. –®–µ–≤–Њ—А–Њ—И–Ї–Є–љ —Б—В–∞—А–∞–µ—В—Б—П —Г—Б–Є–ї–Є—В—М —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б–≤—П–Ј–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, —Б–Є–љ–Њ-–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є, –∞–Љ–µ—А–Є–љ–і—Б–Ї–Њ–є, –Є–љ–і–Њ-—В–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –∞–≤—Б—В—А–∞–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є. –°–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –Ь–∞—А–Ї–Њ–Љ –Ъ–∞–є–Ј–µ—А–Њ–Љ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ —Б –љ–Є–≥–µ—А–Њ-–Ї–Њ—А–і–Њ—Д–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –љ–Є–ї–Њ-—Б–∞—Е–∞—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є. [–Ґ.–µ., –љ–∞—Е–Њ–і—П—В —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –≤—Б–µ–Љ–Є —Д–Є–ї–∞–Љ–Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–Њ–є—Б–∞–љ—Б–Ї–Њ–є.] –Т. –Т. –®–µ–≤–Њ—А–Њ—И–Ї–Є–љ –Є —З–µ—И—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–µ–і –Т–∞—Ж–ї–∞–≤ –С–ї–∞–ґ–µ–Ї –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ –≤—Б–µ –љ—Л–љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г. –Я–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ —А–∞—Б—И–Є—А—П—О—В ¬Ђ–і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –±–∞–Ј—Г¬ї –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞ Homo Sapiens. –Ґ.–Њ., –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞–і —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–Њ–є, –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—О—В, —З—В–Њ –Ї ¬Ђ–±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є–Љ¬ї –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Б–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ —П–Ј—Л–Ї–Є. –Х—Б–ї–Є —Н—В–Њ –Є —В–∞–Ї, —Н—В–Њ –љ–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ —Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї –µ–і–Є–љ—Л–є –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї –Є —П–Ј—Л–Ї –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї —А–Њ–≤–љ–Њ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј (–≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Љ–Њ–љ–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј–∞) вАФ –і—А—Г–≥–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –≤—Л–Љ–µ—А–µ—В—М, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Ј–∞—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤. –Т –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є–Ї–µ —Н—В–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–≥–ї–Њ–±–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–Є¬ї; –Њ–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–і–±–Њ—А–Њ–Љ ¬Ђ–≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ—Л—Е —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–є¬ї (¬Ђglobal etymologies¬ї), —В–Њ –µ—Б—В—М –Ї–Њ—А–љ–µ–є —Б–ї–Њ–≤, –Њ–±—Й–Є—Е –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–µ–Љ–µ–є.[7 –Ф–∞–љ–љ–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –≤ –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —А–∞–±–Њ—В—Г –љ–∞–і –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ ¬Ђ–±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –µ—Й—С –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б—З–Є—В–∞—В—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ–є –і–∞–ґ–µ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤; –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–µ–Љ—М–Є, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –≤ —Н—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ, —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л (–Є –љ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —П—Б–љ—Л –Є—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–є, —Г—Б–ї–Њ–ґ–љ—П—О—Й–Є—Е –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г, –Є –њ—А.). –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –µ—Б—В—М –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, —Б–Ї–µ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї —Б–∞–Љ–Њ–є –Є–і–µ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, –Њ–њ–Є—А–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –Љ–µ—В–Њ–і —Б—В—Г–њ–µ–љ—З–∞—В–Њ–є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Є—З–љ—Л–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–Љ —Б–ї—Г–ґ–∞—В –љ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —П–Ј—Л–Ї–Є, –∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ (–≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —Б —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є) –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–Є. –Т–Ј–≤–µ—И–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П–Љ —Г—А–Њ–≤–љ—П –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –µ—Й—С –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–µ–µ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ—З—М –Є–і—С—В –Њ –±–Њ–ї–µ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ. |

|

–°–ї–Њ–≥–Њ-–Ї–Њ—А–љ–µ–≤—Л–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї—Л –њ—А–∞–±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П:

–Ш—В–Њ–≥–Њ - 1152 —В–Є–њ–Њ–≤ –Ї–Њ—А–љ—П –Є 214 –Ї–Њ—А–љ–µ–≤—Л—Е –Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–Є–њ–∞. |

–†–∞–Ј–і–µ–ї—Л —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Њ –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–µ –њ—А–∞–±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞:

–Ф–ї—П —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –њ—А–∞–љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї—Г, –њ—А–∞–∞—Д—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Є–є, –њ—А–∞–∞–Љ–µ—А–Є–љ–і—Б–Ї–Є–є –Є –њ—А–∞–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–є —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–Є.

–Я—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є (–Є, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є) –њ—А–∞–Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ –Љ–Њ–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О [–Ш.–У.], –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, - –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ъ—Г—А–і–Є—Б—В–∞–љ–µ (–Є–ї–Є —О–ґ–љ–µ–µ) 45¬±5 —В—Л—Б—П—З –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і (–Ї–Њ–љ–µ—Ж —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –њ–∞–ї–µ–Њ–ї–Є—В–∞). –≠—В–Њ—В –ґ–µ –∞—А–µ–∞–ї - –Є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞.

–Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л:

–Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–∞—П –Ф–Э–Ъ-–њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є—П - Y-–≥–∞–њ–ї–Њ–≥—А—Г–њ–њ–∞ F (–≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П - 40-50 —В—Л—Б—П—З –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і; –Љ–µ—Б—В–Њ - –Њ—В –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Р—Д—А–Є–Ї–Є –і–Њ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ш–љ–і–Њ—Б—В–∞–љ–∞).

–Ч–≤—Г–Ї–Є —А–µ—З–Є –њ—А–∞–±–Њ—А–µ–є—Ж–µ–≤: B, C, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, W - —Н—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–µ —Д–Њ–љ–µ–Љ—Л, –∞ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –µ—Б—В—М –Є –і—А—Г–≥–Є–µ: D, G.

–°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е –љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ - –і–ї—П –≥–ї–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤—Г–Ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–є –Ј–љ–∞–Ї V. –Ф–Є—Д—В–Њ–љ–≥–Є, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–Є, –Ї–∞–Ї –љ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ (VJ), —В–∞–Ї –Є –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ (-WV –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ, –ї–Є–±–Њ —Н—В–Њ—В —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ—Л–є –±—Л–ї –Њ–≥—Г–±–ї—С–љ–љ—Л–Љ).

–°—В—Л–Ї–Є —Д–Њ–љ–µ–Љ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л (—А–µ–і–Ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –і–≤—Г—Е), –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А:

CK, CR, CT;

HMC, HN, HR;

KC, KM, CR, KT;

LC, LK, LM, LN, LT, LW;

MC, MG, MK, ML, MN, MP, MS, MT;

NC, NK, NL, NP, NT;

PC, PT;

RC, RK(W), RL, RN, RP, RT.

–°—В—Л–Ї–Њ–≤–Ї–∞ —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ W, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Ј–љ–∞—З–Є–ї–∞ –ї–∞–±–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ. –Р —В—А–Њ–є–љ–Њ–є —Б—В—Л–Ї —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ H –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—В—М –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є–є –і–Є—Д—В–Њ–љ–≥ –Є–ї–Є –і–Њ–ї–≥–Њ—В—Г –≥–ї–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ.

–Т–Є–і–Є–Љ, —З—В–Њ –њ—А–∞–±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–∞—П —Д–Њ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е —Б–ї–Њ–≥–Њ–≤ —З–µ–Љ-—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Ї—А–Є—В–Њ-–Љ–Є–љ–Њ–є—Б–Ї—Г—О, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –µ—С –Ї–Њ—А–љ–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—В–µ—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ї—А–Є—В—Б–Ї–Є–Љ —Б–Є–ї–ї–∞–±–∞—А–Є–µ–Љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≥—А–µ–Ї–Њ-–Љ–Є–Ї–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ (—В–∞–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е –±–Њ–ї—М—И–µ), —З—В–Њ –Є —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ї–Њ—А–љ–µ–є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–є –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є.

–Т–≤–Є–і—Г —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–µ–є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —В–Њ—З–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є –Є –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ–љ–µ—В–Є–Ї–Є, –≤ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Б–µ–≤–і–Њ-–Њ–Љ–Њ–љ–Є–Љ–Њ–≤. –Э–∞ —Н—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–ї–Є—П—В—М —В–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –њ—А–∞–±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —И—Г–Љ–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ —В–Њ–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Љ–Њ–љ–Є–Љ–Њ–≤, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–∞–Љ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —В–Њ–љ—Л –≤ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е).

–Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ—Б–µ–≤–і–Њ-—Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ–Њ–≤ - –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–Ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤—Л–µ –Њ—В—В–µ–љ–Ї–Є –њ—А–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –њ—А–∞–Ї–Њ—А–љ–µ–є. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Є—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —Г–ґ–µ –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П—Е –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Њ–Є—Б–Ї —Б–ї–Њ–≤–∞ "–≤–Њ–і–∞" [–≤ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–µ –љ–∞–і–Њ –≤–±–Є–≤–∞—В—М "water", –∞ –љ–µ "–≤–Њ–і–∞", –і–∞–ґ–µ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л] –≤—Л–і–∞—С—В –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ 11 –њ—А–∞–±–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–љ–µ–є: CVLV, CVWV, HVKV (—Б–Љ. –≥—А. aqua, —А—Г—Б. –Ю–Ї–∞), HVNV, JVMV, KVHNV ?. KVTV ?, MVWV (=> —А—Г—Б. –Љ—Л—В—М, –Љ–Њ–Ї—А—Л–є?), PVNV (=> —А—Г—Б. –њ–µ–љ–∞?), TVKV (—Б–Љ. —А—Г—Б. —В–µ—З—М), WVTV (—Б–Љ. —А—Г—Б. –≤–Њ–і–∞),